Der Viereckwall bei Nüsttal-Gotthards (Lkr. Fulda) – Ein Viehgehege?

Der Viereckwall

bei Nüsttal-Gotthards (Lkr. Fulda) – Ein

Viehgehege?

- Von Christian Lotz -

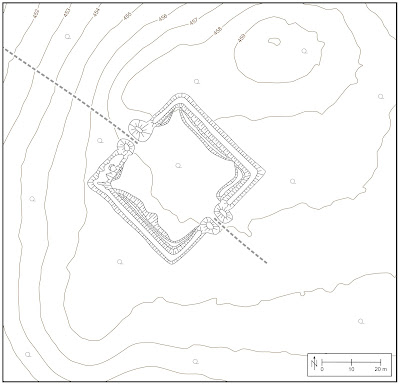

Auf dem Gipfel einer Anhöhe westlich von Gotthards befindet sich ein Viereckwall, der kürzlich durch die Auswertungen der LiDAR-Scans für den Landkreis Fulda und das Biosphärenreservat Rhön entdeckt wurde. Es handelt sich um eine annähernd quadratische Struktur von 42 x 37 m Größe (Abb. 1). Der Wall besteht aus Erde und hat eine Breite von 2,5-3,5 m und noch eine Höhe von bis zu 0,2 m. Auf der Innenseite des Gevierts ist auf dem größten Teil der Strecke ein etwa 2,5 m breiter und weniger als 0,2 m tiefer Graben gelegen, der vor allem auf den LiDAR-Scans, weniger im Gelände zu erkennen ist (Abb. 2). Im südwestlichen Bereich ist hinter dem Graben noch eine bis zu 0,25 m hohe Böschung auszumachen. Unterbrochen ist die Struktur auf gegenüberliegenden Seiten – im Nordwesten und Südosten – von Durchgängen, die jeweils beidseitig bis zu 0,6 m hohe Erdhügel aufweisen (Abb. 3). Diese Gleichartigkeit zeigt, dass beide Durchgänge wohl im Rahmen der Nutzung der Struktur funktionell waren und nicht etwa einer davon nach Aufgabe der Anlage angelegt wurde um das Gelände für Forstarbeiten leichter zugänglich zu machen. Zu diesen Durchgängen führten heute nicht mehr genutzte Wege, die sich auf den LiDAR-Scans noch über eine Strecke von 255 m (Nordwest) bzw. 15 m (Südost) nachverfolgen lassen. Erstgenannter trifft etwa auf der Hälfte des Westhanges auf einen modernen Weg. Er ist heute kaum eingetieft und am deutlichsten noch auf den LiDAR-Scans zu erkennen.

An der westlichen Ecke ist der Wall durch einen Fuchsbau stärker gestört.

Allgemein findet sich auf der ganzen Anhöhe eine sehr hohe Anzahl an (oftmals

älteren) Baumwürfen, so auch auf dem Gipfel und im Bereich der Anlage. Eine

oberflächliche Absuche dieser Baumwürfe erbrachte keine Funde.

Das Bodendenkmal war der archäologischen Forschung bisher nicht bekannt. Auch

eine Anfrage bei der Revierförsterei Nüsttal ergab, dass in ihren Akten keine

Aufzeichnungen zu der Struktur existieren. Deshalb wurden im Folgenden verschiedene

Möglichkeiten der ehemaligen Nutzung in Betracht gezogen. Eine vorgeschichtliche

Entstehung der Anlage sei an dieser Stelle aufgrund der Form in Verbindung mit

der exponierten Lage auf einem Berggipfel und auch des guten Erhaltungszustandes

der Erdwälle ausgeschlossen. Die Funktion vergleichbarer Strukturen ab dem Mittelalter

ist in den meisten Fällen nicht eindeutig und die Wälle von befestigten mittelalterlichen

Hofstellen sind mächtiger als jene bei Gotthards. Möglich – wenn vielleicht

auch wenig wahrscheinlich – ist eine militärische Nutzung als Schanze oder

Marschlager, genauso wie ein forstwirtschaftlicher Ursprung in Form eines

Pflanzkamps oder Eichelgartens. Solche entstanden ab dem 17. Jh., überwiegend

aber in der zweiten Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

zur Aussaat von Eicheln. Kleine Bäume konnten innerhalb des mit einem Bretterzaun

versehenen Walles vor Verbiss geschützt heranwachsen, bis sie groß genug waren

um umgepflanzt zu werden. Allerdings waren solche Anlagen – die nach dem

Aussäen der jungen Bäume aufgegeben wurden – mit einer Seitenlänge zwischen 60

x 30 m und 150 x 80 m größer als jene bei Gotthards [Sippel – Stiehl 2005, 42].

Die Größe des dortigen Wallgevierts kann auch in eine andere Richtung deuten, denn ein weiteres Bodendenkmal, das sich als viereckige (teilweise auch als ovale oder runde) Wallanlage im Gelände widerspiegelt ist der sogenannte Immenwall oder Bienenzaun als Relikt der mittelalterlichen bis neuzeitlichen Imkerei. Die Funktion der Wälle und Gräben in diesem Kontext ist nicht abschließend geklärt, da sie auch in den schriftlichen Aufzeichnungen über Bienenstellen keine Erwähnung finden [Friedrich 2004, 255]. Wahrscheinlich waren sie jedoch bepflanzt, da sie teilweise als „Knick“ – also als Wallhecke – bezeichnet werden und könnten auf diese Weise die Bienenkörbe im Innern gegen weidende Tiere geschützt haben. Auch ein Brandschutz wird von manchen Heimatforschern vermutet. Die Größe solcher Anlagen wird in historischen Quellen mit 40 bis 50 Schritt [Friedrich 2004, 256], also etwa 33,5 – 42,0 m angegeben, was sich sehr gut mit der Größe des Wallgevierts bei Gotthards deckt [Sippel – Stiehl 2005, 43]. Zu bedenken ist jedoch, dass diese Immenwälle wohl vorgelagerte Gräben hatten und nicht innenliegende wie bei Gotthards. Fraglich ist auch, warum eine solche Anlage zwei Durchgänge aufweist zu denen noch heute sichtbare, also wahrscheinlich stärker genutzte Altwege hinführen.

Letztendlich scheint auch hier ein Blick auf den Flurnamen in die wahrscheinlichste Richtung zu deuten. Der belegte Name Harth leitet sich ab von ahd. hard „Hart, Wald, Gehölz“, mhd. hart „Wald“. Gemeint ist ursprünglich ein Bergwald, später auch ein waldiger Höhenzug und lichter Weidewald [Aehnlich 2011, 153]. Dies könnte entsprechend darauf hinweisen, dass es sich um eine Einfriedung für Weidevieh handelte, denn auch K. Sippel und U. Stiehl [2005, 43] nennen beispielsweise Wallanlagen die als Viehgehege oder Kral – also eingehegte Lagerplätze für Mastvieh – genutzt wurden. Diese waren nach den Autoren in der Regel mit einem Innengraben versehen, wie es auch bei dem Wallgeviert bei Gotthards der Fall ist. Die Größe stimmt annähernd mit dem Viehgehege von Edemissen-Abbensen (Lkr. Peine) überein, das eines der wenigen Anlagen dieser Art darstellt, die eine archäologische Untersuchung erfahren haben. Bereits seit langem war dort eine auffällige Struktur bekannt gewesen, die spätestens 1984 auf Luftbildern deutlich erkannt werden konnte. Bei einer 2011 durchgeführten Magnetometer-Prospektion, Luftbildauswertung und Sondagegrabung konnte T. Budde ermitteln, dass es sich um eine Anlage von maximal 45,1 x 43,15 m Größe handelte, die eine auf das Gelände zugeschnittene Trapezform besaß und der sich scheinbar im Süden ein nur auf dem Magnetogramm sichtbarer Vorhof anschloss. Das Wall-Graben-System war schlecht erhalten, da sich die Anlage in einer regelmäßig überschwemmten Niederung befand und die Wallschüttung scheinbar wieder in den Graben gefüllt worden war. Dass es sich um eine landwirtschaftliche Anlage handelte verdeutlichen Funde wie Hufeisen, Teile von Bullenketten und einem Holzschwert oder –säbel, das einem Hirten als Befehlswerkzeug gedient haben könnte. Durch einen Sondageschnitt, bei dem innerhalb des Wall-Grabensystems Holzpfosten gefunden wurden, konnte das ehemalige Vorhandensein eines Bohlenzauns nachgewiesen werden [vergl. Budde 2013], wie er folglich auch bei der Anlage bei Gotthards anzunehmen ist (Abb. 4).

Zukünftige Untersuchungen an der Gotthardser Anlage sind wünschenswert um zu

bestätigen, dass es sich tatsächlich um ein Viehgehege handelte und um eine

Grundlage für zukünftige Forschungen an Viereckwällen im Landkreis Fulda zu

legen, von denen es mehrere in den heimischen Wäldern gibt. Auch die Frage nach

der Zeitstellung ist zu klären. Die Befestigung in Edemissen-Abbensen konnte

mittels Dendrochronologie datiert werden, wobei für einen gefundenen Pfosten das

Fälljahr 1556 + - 15 ermittelt werden konnte. Aufgefundene Keramik deutet darauf

hin, dass die Anlage bis in das späte 16. oder das frühe 17. Jahrhundert

genutzt wurde [vergl. Budde 2013]. Die von T. Budde durchgefürhte Untersuchung zeigt auch, dass bereits kleinere

Sondagegrabungen wichtige Erkenntnisse zu Geländedenkmälern erbringen können.

Literatur

Aehnlich

2011

B. Aehnlich, Die thüringische Flurnamenlandschaft. Wege zu ihrer Erforschung.

Dissertation an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (2011).

Budde

2013

T. Budde, Eine Burg für das Vieh, Archäologie in Niedersachsen 16, 2013,

127–130.

Friedrich

2014

F. Friedrich, Der Immenwall. Ein fast vergessenes Zeugnis der Kulturlandschaft

Heide am Beispiel des Landkreises Celle, Nachrichten aus Niedersachsens

Urgeschichte 73, 2004, 253-259.

Sippel

– Stiehl 2005

K. Sippel – U. Stiehl, Archäologie im Wald. Erkennen und Schützen von

Bodendenkmälern (Kassel 2005).

Vielen Dank für freundliche Hinweise von Revierleiterin Julia Kirchlechner!

Kommentare

Kommentar veröffentlichen